Guru Indonesia: Guru yang Ringan-ringan Saja?

Oleh Holy rafika

Hari ini banyak berita soal kasus Siami, wali murid yang membocorkan ‘rahasia umum’ UAN di sebuah SD di Surabaya. Sudah disepakati barangkali ketika guru ‘mengusahakan’ muridnya lulus UAN dengan memberikan kunci jawaban adalah ‘rahasia’.

Hari ini banyak berita soal kasus Siami, wali murid yang membocorkan ‘rahasia umum’ UAN di sebuah SD di Surabaya. Sudah disepakati barangkali ketika guru ‘mengusahakan’ muridnya lulus UAN dengan memberikan kunci jawaban adalah ‘rahasia’.

Dan nek saya kira-kira, rahasia itu tidak hanya disepakati di Surabaya. Barangkali seantero Indonesia. Tapi namanya saja rahasia, ya semua pada diam-diam saja.

Masalahnya, ketika rahasia ‘diumumkan’ oleh Siami, pihak yang merasa itu harus menjadi rahasia pun sontak gerah. Mereka bilang Siami “berlebihan” melihat percontekan. Dengan kata lain, pikir mereka “Oalah Mi…Mi…Sudah umum jadi rahasia lho, kok pake diumumkan segala”.

Siami berhasil membuka rahasia. Ia dimusuhi warga dan diusir dari kampungnya. Saya percaya anda sendiri ragu adakah yang rahasia dibuka oleh Siami? Lha wong yang kayak gitu sudah umum kok. Semua juga sudah tahu dari dulu. Meski kita juga masih percaya, tak semuanya begitu.

Pagi tadi, sebelum saya membaca soal Siami ini, kebetulan saya mencari makna kata Guru. Guru, adalah sebuah kata Sanskrit. Artinya ‘berat’.

Di Wikipedia, saya baca bahwa dalam agama Hindu, guru dipakai sebagai simbol bagi suatu tempat suci yang berisi ilmu dan juga pembagi ilmu. Dalam agama Buddha, guru adalah orang yang memandu muridnya dalam jalan menuju kebenaran. Guru dinilai murid sebagai jelmaan Buddha. Dalam agama Sikh, posisinya lebih penting lagi, karena hanya ada sepuluh Guru dalam agama Sikh, dan Guru pertama, Guru Nanak Dev, adalah pendiri agama ini. Barangkali sekelas nabi.

Semua mengandung arti yang ‘berat’.

“Sudahlah Mas sampeyan jangan terlalu romantis,” kata teman saya. “Indonesia ini ya Indonesia. Lain dengan orang-orang jaman Sanskrit. Lha wong buktinya untuk Guru kita pake kata Sanskrit, untuk siswa kita kadang pake kata arab; murid. Ya tho?”.”Maksudmu piye? saya itu masih nggak habis pikir, bagaimana mungkin guru-guru kok pada…”.

“Lha justru itu, makanya saya bilang barangkali ya karena arti kata Guru di Indonesia ini ya sudah ringan-ringan saja. Kalau masih ‘berat’, masih dihormati, dan masih disegani, yo ndak perlu nambahi sebutan bapak atau ibu tho di depan kata ‘Guru’…”.”Atau malah kalau di kelas, mana ada yang nyebut ‘iya guru’ adanya ‘iya pak’ atau ‘iya bu’ hehehe” tambah saya.

“ Nah itu sampeyan ngerti” komentar teman saya. “Lha ngerti wong aku termasuk yang begitu itu, hehehe” aku saya sambil nyengir. “Jadi arti guru yang ringan-ringan saja itu gimana?”tanya saya.

“Alah mas…kayak ndak tahu saja. Sudah umum, tapi ya barangkali semua diam-diam saja, rahasia…“katanya sambil nyengir.

Mungkin yang ringan-ringan itu seperti cerita keponakan saya yang masih duduk di kelas 3 SD. Katanya ia kini bercita-cita jadi guru, karena katanya “Enak jadi guru Om. Masuk kelas ngasih tugas. Habis itu main-main handphone atau bahkan tidur. Kalau belum selesai tugasnya, disuruh buat PR. Padahal tugasnya sama sekali tidak dijelasin”. Sekali waktu ponakan saya itu cerita, pengganti guru Bahasa Jawa yang masuk kelas, ngotot ngajar Tembang Jawa, meski kata ponakan saya, saat itu bukan pelajaran untuk nembang.

“hahahah…ya itu ponakan sampeyan pinter, sudah tau rahasia umumnya. Ringan sekali tho? Tapi ya ndak kelihatan ringan wong panggilanya Pak dan Bu, berat kayak orang tua kita sendiri” komentar teman saya setelah mendengar cerita saya. “Lha apa memang tidak boleh guru berperan jadi orang tua?” tanya saya. “Ya boleh. Tapi guru adalah guru, orang tua ya orang tua. Lha celakanya kalau guru itu yang sudah ringan saja tapi sok berat, maksudnya sok jadi orang tua yang malu kalau anaknya tidak lulus. Akhirnya ya maen rahasia-rahasian, bagi-bagi contekan…”

“Hayah..nyambung lagi ke Siami. Wis-wis, jangan keras-keras, nanti kamu kayak Siami. Inget lho, masih banyak yang lain yang masih jadi rahasia…” [16/6/2011]

Accepted: Counter Hegemony Setengah Hati terhadap Mimpi Amerika

Oleh Muhamad Heychael

Accepted mungkin bukan satu-satunya genre film remaja yang mengangkat isu pendidikan, sebelumnya kita pernah disuguhi Dead Poet Society dan Dangerous Mind. Apa yang berbeda dari Accepted adalah kritiknya yang merupakan hal baru dan fundamental. Jika selama ini isu kritik pendidikan dialamatkan pada demokratisasi kelas (Dead Poet Society) dan rasisme dalam institusi pendidikan (Dangerous Mind), Accepted berangkat lebih jauh dari itu semua, apa yang coba dikritiknnya adalah pendidikan itu sendiri.

Accepted mungkin bukan satu-satunya genre film remaja yang mengangkat isu pendidikan, sebelumnya kita pernah disuguhi Dead Poet Society dan Dangerous Mind. Apa yang berbeda dari Accepted adalah kritiknya yang merupakan hal baru dan fundamental. Jika selama ini isu kritik pendidikan dialamatkan pada demokratisasi kelas (Dead Poet Society) dan rasisme dalam institusi pendidikan (Dangerous Mind), Accepted berangkat lebih jauh dari itu semua, apa yang coba dikritiknnya adalah pendidikan itu sendiri.

Umumnya, kritik pendidikan dalam film mempersoalkan apa-apa yang membuat pendidikan tidak berjalan semestinya. Dengan kata lain, meski mengkritik, kebanyakan film sebelum Accepted masih meneguhkan perlunya pendidikan. Sejauh yang dapat kami telusuri, Accepted adalah satu-satunya film yang mempersoalkan perlu atau tidaknya pendidikan. Selain itu, kedua film yang kami sebutkan sebelumnya (Dangerous Mind dan Dead Poet Society) menggambarkan reformasi pendidikan yang datangnya dari guru, Accepted justru sebaliknya, reformasi datang dari warga belajar. Inilah mengapa film ini menjadi penting, kritiknya jauh lebih radikal dibandingkan para pendahulunya.

Dalam film berdurasi satu setengah jam itu, pendidikan modern, digambarkan sebagai ruang yang justru mematikan kreatifitas dan individualitas yang hendak ditujunya. Kurikulum yang ketat dan datangnya bukan dari anak didik, cara pengajaran yang satu arah, serta metode evaluasi yang mengarahkan murid mengikuti selera kekuasaan, adalah penyebabnya. Pendidikan tidak lagi menjadi seperti cita-cita awal proyek “pencerahan”, yang dimaksudkan demi kemanusian dan pemanusiaan. Atas nama kualitas pendidikan, seleksi dilakukan, maka kini dalam pendidikan kita menyaksikan manusia dinegasikan, dengan sendirinya kemanusiaan itu sendiri.

Tokoh utama dalam film ini adalah salah satu korbannya. Selepas sekolah menengah pertama, tidak ada satu pun universitas yang menerimanya. Dan ketika ia mencoba menjelaskan bisnis sebagai alternatif kuliah, orang tuanya nyaris menganggap ia mabuk. Seolah pendidikan tinggi adalah satu-satunya cara meraih apa yang terbaik bagi semua orang. Dalam salah satu dialognya sang ayah mengatakan “masyarakat punya peraturan, jika ingin sukses, kamu harus kuliah”. Dialog tersebut merepresentasikan pandangan dominan yang bekerja dalam keluarga Amerika. Dimana pendidikan berarti jaminan kesuksesan, status sosial, dan pada akhirnya tujuan itu sendiri. Dengan sangat lugas digambarkan dalam dialog orang tua tokoh dengan dekan “palsu”.

Dekan : Tujuan pendidikan yang baik adalah untuk mendapat gaji awal yang bagus.

Ayah : Saya tidak bisa lebih setuju lagi.

Sang tokoh tidak melihat ada cara lain untuk memenuhi pengharapan orang tuanya kecuali berpura-pura kuliah. Berawal dari sinilah, inisitaif pendidikan yang dibangunnya menjadi tantangan bagi pendidikan modern. South Harmon Institute of Technology (SHIT) adalah pembalikan atas logika pendidikan modern yang selama ini menjadi kebenaran. Atas observasinya di Universitas tetangga, sang tokoh menemukan universitas adalah tempat yang membosankan dan penuh kepura-puraan, orang melakukan apa yang mereka tidak suka demi apa yang disebut sebagai “masa depan”. Padahal mereka adalah masa depan, ungkapan tepat untuk menggambarkannya adalah “you create you”.

Atas dasar itu, SHIT memilih mengembangkan metode belajar yang lebih sederhana dan manusiawi, yaitu memulai pendidikan dengan menanyakan pada peserta didik apa yang mereka suka untuk dipelajari . ini seperti praktek dari ungkapan Aristoteles “all teaching start from what is already known”. Maka apa yang dilakukan oleh sang tokoh dan universitasnya adalah usaha mengembalikan pendidikan pada tugas utamanya, yaitu menstimuli kreatifitas dan individualitas.

Lebih jauh lagi, SHIT tidaklah memiliki guru dalam pengertian tradisional. Setiap murid adalah guru bagi dirinya sendiri. Metode ini adalah radikalisasi dari penolakan terhadap feodalisme dalam pendidikan, sekaligus sebagai usaha emansipasi individu. Dengan sendirinya, apa yang dilakukan SHIT amatlah mengganggu kemapanan. Ideologi dominan yang berlaku dalam masyarakat Amerika sebagaimana yang digambarkan dalam film tersebut, percaya bahwa pendidikan mestilah terprogram sebagaimana mestinya dan diasuh oleh seorang yang dianggap lebih tahu: guru. Hal ini berawal dari asumsi bahwa setiap yang belajar tidak tahu.

Pada titik inilah Accepted mempersoalkan apa yang menjadi kebenaran dalam mimpi Amerika. apa yang paling menyakitkan dari kritik Accepted adalah film ini menunjukkan apa yang selama ini diyakini sebagai tujuan adalah masalahnya. Ketimbang menawarkan aternatif cara menggagas pendidikan efektif, Accepted justru mengajak kita menanyakan kembali, apakah ini yang hendak kita tuju dari pendidikan? Dengan kata lain, Accepted menyerang sisi paling fundamental dari mimpi Amerika.

Sayangnya, kritik tersebut tidak dilanjutkan sampai pada titik paling radikal, demi memenuhi harapan penonton, akhir dari cerita dibuat happy ending (tipikal holywood). Jika saja SHIT tetap berada diluar sistem yang resmi, dan mereka yang ada didalamnya terus melanjutkan proses belajar, maka makna pendidikan yang ditawarkan SHIT akan jauh lebih radikal. Dengannya SHIT bisa mengatakan pendidikan tidak membutuhkan selembar kertas yang disebut dengan ijasah.

Akan tetapi, sejauh apapun kritik yang dikembangkan Accepted, sesungguhnya film ini tetaplah film bergaya Amerika. selain kritiknya yang tajam dalam pendidikan, Accepted hanyalah replikasi dari pandangan dominan yang berlaku dalam industri film hollywood. Hal ini dapat dilihat dari citra keluarga harmonis yang dimiliki sang tokoh utama, akhir cerita yang bahagia, dan kisah percintaan sang tokoh yang merupakan bentuk komplek dari cerita Cinderella.

Kendati demikian, bukan berarti tidak ada yang berharga dari Accepted yang bisa kita ambil. Kritik yang dibungkus dalam bentuk film remaja bisa jadi yang baik untuk melakukan re-edukasi terhadap pandangan dominan. Mengingat film ini di gagas oleh studio besar seperti Universal, memberi kita harapan, bahwa masih ada jalan “perlawanan” ditengah logika industri yang sarat kemapanan.

http://heychael.blogspot.com/2011/06/accepted-counter-hegemoni-setengah-hati.html?spref=fb

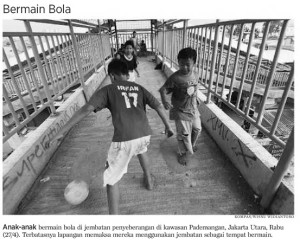

Mimpi Buruk: Tren Futsal dan Ruang Bermain yang Hilang

Oleh Luthfi Adam

Bandung mendung, mendung di luar dan di dalam diri saya. Mendung yang di dalam diri saya itu akibat mimpi tadi malam. Sebuah mimpi dengan dua adegan. Mumpung masih ingat, mari saya ceritakan.

Adegannya begini: Saya dan teman-teman sedang bermain bola di sebuah gudang lalu diusir karena sudah malam. Kamipun mencari lapangan lain. Adegan lalu berpindah ke sebuah lapangan futsal yang sudah tutup. Namun karena pintunya masih terbuka kamipun masuk dan mulai bermain bola. Si pemilik lapanganpun datang dan mengusir kami. Lalu terjadilah perdebatan dengan si empunya lapangan. Teman-teman merayu agar diperbolehkan menggunakan lapangan, namun tetap saja tidak diijinkan. Tiba-tiba saya berang, sialnya saya sudah lupa mengatakan apa saja. Intinya saya menghardik si empunya lapangan, sembari mengajak teman-teman keluar gedung futsal. Tiba-tiba saya terbangun, dan masih terasa ada sesak di dada. Mimpi yang membawa suasana hati suram sampai ke dunia nyata.

Saya berusaha cuek dengan mimpi itu. Sampai ketika hari beranjak siang otak saya memutar memori ke tiga tahun silam, ketika saya punya unek-unek tentang lapangan futsal.

Sekitar tiga tahun yang lalu saya menulis sebuah cerita untuk film pendek. Alkisah, beberapa bocah kesal karena lapangan tempat mereka bermain bola dibeli orang kemudian dibangunlah lapangan futsal di sana. Mereka sedih karena kini mereka harus membayar jika ingin bermain di lapangan yang biasa mereka gunakan dengan cuma-cuma. Mereka lalu menggunakan lahan parkir untuk bermain, meski lecet-lecet kaki mereka karena bermain di atas aspal. Namun ternyata mereka diusir juga oleh si penjaga gedung futsal. Kisah ini saya akhiri dengan adegan bocah-bocah itu berbuat anarkis: melempari lapangan futsal dari balik pagar tembok sembari menyanyikan lagu perjuangan nasional yang diajarkan gurunya di sekolah: Maju tak gentar membela yang benar, maju tak gertar mengusir penyerang!

Dua kisah itu, satu mimpi tadi malam, satu lagi cerita pendek tiga tahun lalu mungkin ada dari pembatinan masa kecil yang berdialog dengan asupan-asupan bacaan masa besar. Saya adalah bocah yang besar di lapangan rumput luas di halaman sekolah yang menyatu dengan halaman rumah saya di Cirebon.

Setiap sore saya bermain bola di sana, atau kadang di lapangan sepakbola resmi desa. Salah satu hal yang saya ingat adalah kebiasaan berbagi ruang di lapangan. Biasanya ada lima permainan dalam satu lapangan, satu menggunakan lapangan utama, empat lainnya di pinggir lapangan menggunakan area yang tersisa. Meski suka saling mengganggu, namun kami tidak saling terganggu.

Ketika saya pindah rumah ke desa tetangga saya ingat para pemuda di sana menuntut pemerintah desa membuat lapangan sepakbola “betulan” karena mereka bosan bermain di lapangan bohongan: lapangan tak berumput bekas sawah. Akhirnya desa mengijinkan pekarangan SD di ujung kampung dijadikan lapangan sepakbola. Para pemuda pun bekerja bakti. Sejak itu pemuda desa leluasa bermain bola. Juga anak-anak yang menggunakan area samping lapangan, berbagi ruang. Sepak bola dalam memori saya merupakan olah raga milik bersama dan pastinya: cuma-cuma.

Lalu kini, ada tren futsal yang berasal kata futbal (sepakbola) dan sala (ruangan). Dalam berbagai sumber yang tersebar di banyak website dan blog, futsal lahir di Montevideo, Uruguay, pada 1930. Penciptanya bernama Juan Carlos Ceriani, pelatih asal Argentina yang sering bete karena hujan kerap mengganggu proses latihan. Ia kemudian dapat akal, latihan di dalam ruangan. Lalu berkembanglah peraturan-peraturan, agar permainan makin asik dan sehat bagi perkembangan sepakbola indah. Dalam futsal pemain dilarang berbenturan agar permainan indah bisa berkembang. Kita mengenal banyak pesepakbola dari Amerika Latin sana yang memainkan bola dengan indah. Pele, Zico dan Ronaldinho adalah beberapa yang mengasah keterampilan dari arena futsal. Namun lihatlah, futsalpun lahir karena kreativitas pemanfaatan ruang. Tak beda seperti saya dan teman-teman dulu menggunakan gudang sekolah untuk bermain bola ketika hujan terlalu deras dan petirnya mengerikan.

Pergeseran Konsep Ruang

Sepakbola, sebagaimana kreativitas (kehendak untuk mengakali kehendak alam dan kehendak untuk “kemajuan”) mengalami pergeseran dan perubahan terus menerus. Sepengamatan saya, futsal yang menjadi tren sejak dekade lalu di Indonesia menggeser wacana sepakbola. Saya disini mempersoalkan pergeseran konsep ruang, seperti di mimpi dan cerita saya itu.

Sepakbola yang saya kenal adalah kreativitas pemanfaatan ruang. Seperti dalam cerita saya di atas, lapangan itu bisa digunakan oleh sepuluh tim sekaligus. Atau anak-anak juga biasa bermain bola di area-area kosong manapun, baik berumput atau hanya beralaskan tanah. Bersepatu atau bertelanjang kaki. Di gedung futsal lapangan dilapak-lapak, dinominalkan. Sebuah budaya murah meriah dan mengakar dalam keseharian masyarakat kini diprivatisasi dan menjadi urusan akumulasi modal. Lapangan, suatu kekayaan yang melimpah ruah di bumi nusantara, kini menjadi milik pribadi.

Sepakbola yang saya kenal adalah kreativitas pemanfaatan ruang. Seperti dalam cerita saya di atas, lapangan itu bisa digunakan oleh sepuluh tim sekaligus. Atau anak-anak juga biasa bermain bola di area-area kosong manapun, baik berumput atau hanya beralaskan tanah. Bersepatu atau bertelanjang kaki. Di gedung futsal lapangan dilapak-lapak, dinominalkan. Sebuah budaya murah meriah dan mengakar dalam keseharian masyarakat kini diprivatisasi dan menjadi urusan akumulasi modal. Lapangan, suatu kekayaan yang melimpah ruah di bumi nusantara, kini menjadi milik pribadi.

Sepakbola bergeser dari aktivitas gratis ke konsumtif. Mungkin kita bisa berkilah, lapangan futsal kan buat orang kota yang hidup dalam budaya konsumen di lingkungan yang tak punya ruang kosong? Memang. Bahkan futsal memfasilitasi orang-orang yang tak punya waktu luang main bola di pagi atau sore hari karena disiplin waktu kerja. Kini manusia bisa bermain bola di tengah malam. Futsal memberi solusi bagi masyarakat kota yang sibuk dan profesional itu, sekaligus memberi peluang melebarnya pergeseran budaya sepakbola. Dalam budaya kita yang pascakolonial ini, tren di kota cepat atau lambat akan ditiru oleh desa.

Sebagai sebuah tren bisnis masa kini, futsal terus mencari peluang penetrasi pasar dan tentu saja menggunakan strategi budaya. Sepakbola oleh futsal dibawa ke wilayah gaya hidup konsumerisme. Gedung futsal adalah lokalisasi budaya konsumsi: lapangannya, kafenya, kamar mandinya, merchandisenya, juga lahan parkirnya. Main futsal ibarat belanja di mall. Rasanya berbeda belanja di pasar dengan di mall, bukan? Lapangan futsal juga menyediakan diskon di waktu-waktu tertentu atau bagi penggunanya yang paling konsumtif, seperti mall.

Sepakbola kini menuntut modal ekonomi lebih besar daripada sebelumnya, dan modal ekonomi ini berelasi dengan nilai tanda. Bermain bola di dalam gedung memiliki nilai tanda lebih tinggi dibanding di lapangan biasa. Kini, bermain sepakbola dalam pandangan umum mungkin telah dipandang sebagai permainan berbayar. Yang diuntungkan tentu saja yang bisa menyisihkan pendapatan untuk memuaskan hasrat konsumsi hobi bermain sepakbola. Namun, tidak seperti Bayu dalam film Garuda di Dadaku (2009). Ia kelimpungan karena ruang bermain bola cuma-cuma telah menghilang.

Dalam Garuda di Dadaku karya sutradara Ifa Isfansyah itu diceritakan, tiadanya ruang bermain bola membuat Bayu berlatih di kuburan, ruang paling sepi dari manusia. Ia mengasah skill, menggiring bola berkelok-kelok diantara batu nisan. Sayangnya, film ini hanya berhenti pada konflik personal Bayu yang berangan-angan menjadi pesepakbola profesional. Bayu pun takluk pada pilihan paling menggiurkan di budaya sepakbola saat ini: masuk ke sekolah sepakbola milik Arsenal yang berbaik hati memberikan beasiswa. Dengan demikian, bermain di sebuah sekolah sepakbola berlapangan bagus milik swasta dikisahkan sebagai pencapaian hebat anak-anak kota.

Individu berkreasi, komunitas masyarakat mati, kapitalisme menjadi solusi, negara untung dapat upeti.

artikel ini dipublikasikan pertama kali di http://jakartabeat.net/humaniora/kanal-humaniora/esai/599-tren-futsal-dan-ruang-bermain.html

*image diambil dari http://coachsmarter.wordpress.com & http://citraindahciputra.blogspot.com