Blog Archives

Mimpi Buruk: Tren Futsal dan Ruang Bermain yang Hilang

Oleh Luthfi Adam

Bandung mendung, mendung di luar dan di dalam diri saya. Mendung yang di dalam diri saya itu akibat mimpi tadi malam. Sebuah mimpi dengan dua adegan. Mumpung masih ingat, mari saya ceritakan.

Adegannya begini: Saya dan teman-teman sedang bermain bola di sebuah gudang lalu diusir karena sudah malam. Kamipun mencari lapangan lain. Adegan lalu berpindah ke sebuah lapangan futsal yang sudah tutup. Namun karena pintunya masih terbuka kamipun masuk dan mulai bermain bola. Si pemilik lapanganpun datang dan mengusir kami. Lalu terjadilah perdebatan dengan si empunya lapangan. Teman-teman merayu agar diperbolehkan menggunakan lapangan, namun tetap saja tidak diijinkan. Tiba-tiba saya berang, sialnya saya sudah lupa mengatakan apa saja. Intinya saya menghardik si empunya lapangan, sembari mengajak teman-teman keluar gedung futsal. Tiba-tiba saya terbangun, dan masih terasa ada sesak di dada. Mimpi yang membawa suasana hati suram sampai ke dunia nyata.

Saya berusaha cuek dengan mimpi itu. Sampai ketika hari beranjak siang otak saya memutar memori ke tiga tahun silam, ketika saya punya unek-unek tentang lapangan futsal.

Sekitar tiga tahun yang lalu saya menulis sebuah cerita untuk film pendek. Alkisah, beberapa bocah kesal karena lapangan tempat mereka bermain bola dibeli orang kemudian dibangunlah lapangan futsal di sana. Mereka sedih karena kini mereka harus membayar jika ingin bermain di lapangan yang biasa mereka gunakan dengan cuma-cuma. Mereka lalu menggunakan lahan parkir untuk bermain, meski lecet-lecet kaki mereka karena bermain di atas aspal. Namun ternyata mereka diusir juga oleh si penjaga gedung futsal. Kisah ini saya akhiri dengan adegan bocah-bocah itu berbuat anarkis: melempari lapangan futsal dari balik pagar tembok sembari menyanyikan lagu perjuangan nasional yang diajarkan gurunya di sekolah: Maju tak gentar membela yang benar, maju tak gertar mengusir penyerang!

Dua kisah itu, satu mimpi tadi malam, satu lagi cerita pendek tiga tahun lalu mungkin ada dari pembatinan masa kecil yang berdialog dengan asupan-asupan bacaan masa besar. Saya adalah bocah yang besar di lapangan rumput luas di halaman sekolah yang menyatu dengan halaman rumah saya di Cirebon.

Setiap sore saya bermain bola di sana, atau kadang di lapangan sepakbola resmi desa. Salah satu hal yang saya ingat adalah kebiasaan berbagi ruang di lapangan. Biasanya ada lima permainan dalam satu lapangan, satu menggunakan lapangan utama, empat lainnya di pinggir lapangan menggunakan area yang tersisa. Meski suka saling mengganggu, namun kami tidak saling terganggu.

Ketika saya pindah rumah ke desa tetangga saya ingat para pemuda di sana menuntut pemerintah desa membuat lapangan sepakbola “betulan” karena mereka bosan bermain di lapangan bohongan: lapangan tak berumput bekas sawah. Akhirnya desa mengijinkan pekarangan SD di ujung kampung dijadikan lapangan sepakbola. Para pemuda pun bekerja bakti. Sejak itu pemuda desa leluasa bermain bola. Juga anak-anak yang menggunakan area samping lapangan, berbagi ruang. Sepak bola dalam memori saya merupakan olah raga milik bersama dan pastinya: cuma-cuma.

Lalu kini, ada tren futsal yang berasal kata futbal (sepakbola) dan sala (ruangan). Dalam berbagai sumber yang tersebar di banyak website dan blog, futsal lahir di Montevideo, Uruguay, pada 1930. Penciptanya bernama Juan Carlos Ceriani, pelatih asal Argentina yang sering bete karena hujan kerap mengganggu proses latihan. Ia kemudian dapat akal, latihan di dalam ruangan. Lalu berkembanglah peraturan-peraturan, agar permainan makin asik dan sehat bagi perkembangan sepakbola indah. Dalam futsal pemain dilarang berbenturan agar permainan indah bisa berkembang. Kita mengenal banyak pesepakbola dari Amerika Latin sana yang memainkan bola dengan indah. Pele, Zico dan Ronaldinho adalah beberapa yang mengasah keterampilan dari arena futsal. Namun lihatlah, futsalpun lahir karena kreativitas pemanfaatan ruang. Tak beda seperti saya dan teman-teman dulu menggunakan gudang sekolah untuk bermain bola ketika hujan terlalu deras dan petirnya mengerikan.

Pergeseran Konsep Ruang

Sepakbola, sebagaimana kreativitas (kehendak untuk mengakali kehendak alam dan kehendak untuk “kemajuan”) mengalami pergeseran dan perubahan terus menerus. Sepengamatan saya, futsal yang menjadi tren sejak dekade lalu di Indonesia menggeser wacana sepakbola. Saya disini mempersoalkan pergeseran konsep ruang, seperti di mimpi dan cerita saya itu.

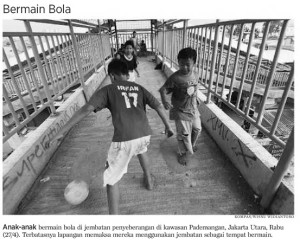

Sepakbola yang saya kenal adalah kreativitas pemanfaatan ruang. Seperti dalam cerita saya di atas, lapangan itu bisa digunakan oleh sepuluh tim sekaligus. Atau anak-anak juga biasa bermain bola di area-area kosong manapun, baik berumput atau hanya beralaskan tanah. Bersepatu atau bertelanjang kaki. Di gedung futsal lapangan dilapak-lapak, dinominalkan. Sebuah budaya murah meriah dan mengakar dalam keseharian masyarakat kini diprivatisasi dan menjadi urusan akumulasi modal. Lapangan, suatu kekayaan yang melimpah ruah di bumi nusantara, kini menjadi milik pribadi.

Sepakbola yang saya kenal adalah kreativitas pemanfaatan ruang. Seperti dalam cerita saya di atas, lapangan itu bisa digunakan oleh sepuluh tim sekaligus. Atau anak-anak juga biasa bermain bola di area-area kosong manapun, baik berumput atau hanya beralaskan tanah. Bersepatu atau bertelanjang kaki. Di gedung futsal lapangan dilapak-lapak, dinominalkan. Sebuah budaya murah meriah dan mengakar dalam keseharian masyarakat kini diprivatisasi dan menjadi urusan akumulasi modal. Lapangan, suatu kekayaan yang melimpah ruah di bumi nusantara, kini menjadi milik pribadi.

Sepakbola bergeser dari aktivitas gratis ke konsumtif. Mungkin kita bisa berkilah, lapangan futsal kan buat orang kota yang hidup dalam budaya konsumen di lingkungan yang tak punya ruang kosong? Memang. Bahkan futsal memfasilitasi orang-orang yang tak punya waktu luang main bola di pagi atau sore hari karena disiplin waktu kerja. Kini manusia bisa bermain bola di tengah malam. Futsal memberi solusi bagi masyarakat kota yang sibuk dan profesional itu, sekaligus memberi peluang melebarnya pergeseran budaya sepakbola. Dalam budaya kita yang pascakolonial ini, tren di kota cepat atau lambat akan ditiru oleh desa.

Sebagai sebuah tren bisnis masa kini, futsal terus mencari peluang penetrasi pasar dan tentu saja menggunakan strategi budaya. Sepakbola oleh futsal dibawa ke wilayah gaya hidup konsumerisme. Gedung futsal adalah lokalisasi budaya konsumsi: lapangannya, kafenya, kamar mandinya, merchandisenya, juga lahan parkirnya. Main futsal ibarat belanja di mall. Rasanya berbeda belanja di pasar dengan di mall, bukan? Lapangan futsal juga menyediakan diskon di waktu-waktu tertentu atau bagi penggunanya yang paling konsumtif, seperti mall.

Sepakbola kini menuntut modal ekonomi lebih besar daripada sebelumnya, dan modal ekonomi ini berelasi dengan nilai tanda. Bermain bola di dalam gedung memiliki nilai tanda lebih tinggi dibanding di lapangan biasa. Kini, bermain sepakbola dalam pandangan umum mungkin telah dipandang sebagai permainan berbayar. Yang diuntungkan tentu saja yang bisa menyisihkan pendapatan untuk memuaskan hasrat konsumsi hobi bermain sepakbola. Namun, tidak seperti Bayu dalam film Garuda di Dadaku (2009). Ia kelimpungan karena ruang bermain bola cuma-cuma telah menghilang.

Dalam Garuda di Dadaku karya sutradara Ifa Isfansyah itu diceritakan, tiadanya ruang bermain bola membuat Bayu berlatih di kuburan, ruang paling sepi dari manusia. Ia mengasah skill, menggiring bola berkelok-kelok diantara batu nisan. Sayangnya, film ini hanya berhenti pada konflik personal Bayu yang berangan-angan menjadi pesepakbola profesional. Bayu pun takluk pada pilihan paling menggiurkan di budaya sepakbola saat ini: masuk ke sekolah sepakbola milik Arsenal yang berbaik hati memberikan beasiswa. Dengan demikian, bermain di sebuah sekolah sepakbola berlapangan bagus milik swasta dikisahkan sebagai pencapaian hebat anak-anak kota.

Individu berkreasi, komunitas masyarakat mati, kapitalisme menjadi solusi, negara untung dapat upeti.

artikel ini dipublikasikan pertama kali di http://jakartabeat.net/humaniora/kanal-humaniora/esai/599-tren-futsal-dan-ruang-bermain.html

*image diambil dari http://coachsmarter.wordpress.com & http://citraindahciputra.blogspot.com

Melihat Lagu Anak dari Berbagai Sisi

Oleh Deugalih

Saya adalah seorang yang lebih memercayai pengalaman dibanding hanya membaca saja, pun hal ini terjadi sebab jarangnya referensi yang membahas musik anak, dengan harapan sesedikitnya bisa saya kutip. Jadi walhasil tulisan ini pun, lebih mengarah pada apa yang saya alami. Semoga bermanfaat 🙂

Anak-anak Sanggar Motekar bermain Oray-orayan, sebuah permainan dan lagu yang mengisahkan keceriaan anak-anak di daerah agraris

Hari itu saya bertemu Ray, anak usia 4, dia bilang “Om, bikin lagu dong. Lagu tentang mobil, mobil truk. Mobil truk yang terbang ke langit. Di langit truknya ketemu burung.” Saya mengernyit dahi apa anak ini ketularan bahasa sehari-hari saya ya? Saya bilang sama si Ray, “Nah loh Ray, susah dong bikin lagunya? Burungnya nyupir truk ngga?” Ray jawab “Iya!” dia lanjut dengan ketawa.

Baru saja kemarin saya ngobrol dengan Luthfi Adam yang me-request “Gal, buatin lagu anak.” saya bilang, oke. Namun permasalahannya dalam kepala orang dewasa seperti saya dan Upil (Luthfi) yakni, anak-anak itu pikirannya sederhana dan lugas. Nah, setelah mendengar Ray, pendapat saya tentang sederhana… saya hapus. Anak seperti Ray, ternyata psychedelic banget (hahaha).

Lalu saya mulai berpikir tentang ketertarikan anak terhadap nada. “Hap! Lalu ditangkap.” di sini, ledakan-ledakan seperti “Hap!”, “Dor!”, “Kring, kring, kring!” sepertinya memang jadi bagian favorit yang ditunggu anak-anak dalam satu lagu. Terbukti hampir setiap anak yang saya temui jika dalam kondisi mood yang baik akan mengucap “Hap!” dengan penuh semangat. Atau dengan kata lain, anak-anak sangat menyukai kejutan. Di lain hal, saya temui banyaknya lagu anak yang memakai non-lingua seperti “Tuk tik tak tik tuk” lalu “Dudidudi damdam dudidudi dam” atau lebih ekstrim lagi seperti “cukicakicu cukicakici” dan “Hoy nana hoy zimi zimi hoy nana hoy.” Nah oke, saya simpan buat referensi jika sedang buat lagu untuk anak.

Yang ke dua. Saya bertanya pada Upil “Lagu anak?” Upil menjawab “Yang nadanya simpel, Gal. Yang anak-anak bisa nyanyi.” secara tidak langsung, kembali, dalam pikiran orang dewasa seperti saya dan Upil melihat bahwa anak-anak belum mampu bernyanyi dengan nada yang sulit, apalagi untuk usia balita.

Oke, saya tanya Upil “Pil, pas gua kecil, gua suka nyanyi Ambilkan Bulan. Kayak gitu-gitu lagunya, bisa?” kata Upil “Ngga, Gal. Lebih sederhana lagi, itu kan elu.” Hmm, oke deh. “Semacam Naik-Naik Ke Puncak Gunung?” Upil menyahut “Yap!” … fiuh, susah juga.

Baiklah saya akan membandingkan lagu Twinkle Twinkle Little Star dan Naik-Naik Ke Puncak Gunung. Ada perbedaan? Ada. Naik-Naik Ke Puncak Gunung memiliki nada yang sulit! Sedangkan Twinkle Twinkle Little Star, tidak, lagu ini datar. Baiklah, saya bandingkan Jingle Bell dan Oh Amelia. Kasusnya sama. Dengan kata lain, lagu anak-anak Indonesia memiliki tingkat kesulitan nada yang cukup rumit untuk anak-anak (pada umumnya menurut perbandingan saya tadi). Sebab, Oh Amelia memiliki beberapa lekukan rendah ke tinggi dan pergantian nada yang cukup signifikan, sedang Jingle Bell? Tidak. Oleh sebab itu, di pikiran saya mengenai lagu anak, terutama lagu anak yang ada di Indonesia itu datar? Saya coret.

Yap, semakin menariklah saya untuk “Bagaimana membuat lagu anak yang mengena dengan nada yang terlihat sederhana. Padahal tidak.” Kita bisa lihat itu pada lagu Bintang Kejora, anak-anak mampu menyanyikannya, padahal nadanya sangat variatif.

Jadi, semakin mengernyitkan-dahilah saya “Mengapa lagu anak di Indonesia punya nada yang beragam?” tidak lama pertanyaan itu ada di kepala saya, teman Ray dan Cikal datang ke rumah “Cikaaaaaal….” dengan kejadian seperti ini yang lumrah ada pada kultur di Indonesia, anak Indonesia sudah terbiasa memanggil temannya dengan nada yang naik dan turun. Secara kasat kuping (elah), anak Indonesia sudah bisa menyanyi tingkat dasar semenjak dini dari budaya permainan mereka sendiri.

Akhirnya, semakin penasaranlah. Saya coba pada lagu tradisional selanjutnya, salahsatunya Cublek-Cublek Suweng. Oh tidak! Nadanya lebih beragam dari lagu popular anak yang beredar dan sering dinyanyikan di Taman Kanak-Kanak! Ups, tunggu dulu, Cublek-Cublek Suweng adalah nyanyian yang biasanya dinyanyikan oleh anak-anak usia 5 tahun ke atas, sebab pada masa usia ini anak-anak sudah bisa bermain dengan strategi, dan, “Oh gila! Lagu anak tradisional kreatif banget.” itu kata pikiran saya, bagaimana lagu ini dari nadanya mencerminkan kelihaian usia anak ketika mengenal strategi dalam permainan, lagu tersebut pun mendukung mereka untuk bekerjasama dengan tingkat nada yang lebih sulit dibanding lagu anak usia balita.

Hmm, bagaimana ya buat lagu anak usia balita? Saya tetap percaya, anak-anak Indonesia tidak sesederhana bernyanyi seperti lagu luar negeri, dengan melihat perbandingan tadi. Lalu saya terpikir “Apa sih yang membuat orang Indonesia ketika dewasa mudah melupakan masalalunya? Apa sih yang membuat orang Indonesia mudah terimbas arus zaman?” jawabannya pun saya memercayai ada pada lagu yang dulu kita nyanyikan ketika kecil. Banyak dari kita yang bermimpi menjadi seorang besar, tanpa melalui tahapan-tahapan kecil. Banyak pula dari kita yang bermimpi menjadi orang besar, dan tidak menghargai profesi yang terlihat nguli. Itu pun tersimpan dalam lagu anak, yakni tidak disebutkan dalam lagu anak. Hal ini saya lihat dari kecenderungan orang Jawa yang mengenal lagu Lir-Ilir, Jaranan, dan lain sebagainya. Atau manusia Indonesia di Jawa Barat yang mengenal betul masa ciliknya dengan lagu Asmarandana, Dangdanggula, Balabak dan lain sebagainya. Musik memang bermain dalam ranah psikologi dan memori pembentukan sikap dan sifat yang ditangkap otak yang suatu hari menjadi bagian dari attitude seorang anak.

Di sini, kita akan melihat adanya kecenderungan nuansa vokal pada akhiran rima lagu, baik lagu anak maupun lagu untuk dewasa. Seperti A, I, U, E, O. A biasanya dipakai sebagai sesuatu yang cerah dan penuh kejutan, seperti “Hap!” Vokal I yang biasanya dipakai sesuatu yang diraih entah sulit atau tidak (ini hanya kecenderungan lho). U biasa dipakai sebagai nada yang cukup gloomy dan sedih, apalagi jika dengan nada menurun; atau U sebaliknya yakni menghentak bersemangat, seperti “Hu!” namun ini jarang sekali dipakai. E hampir sama dengan I. Lalu O, yang sering dipakai dalam lagu dalam sifat pertanyaan, bertanya-tanya, penekanan. Tidak selalu tepat, namun itu adalah kecenderungan dari sifat huruf-huruf vokal. Baiklah, contohnya kita lihat pada lagu Balonku.

Balonku ada lima

rupa-rupa warnanya

merah kuning kelabu

merah muda dan biru

meletus balon hijau

dor!

hatiku sangat kacau

balonku tinggal empat

kupegang erat-erat

Di sana. Adanya penekanan-penekanan emosi. Yang jelas sangat berpengaruh pada psikologi anak, apalagi ketika menyebut kata “Kelabu” dengan nada menurun. Di sana, dari nada saja lagu tersebut sudah memberikan perintah pada otak secara bahasa nada, belum lagi dengan perpaduan bahasa yang dipakai. Apakah lagu Balonku jika ditelaah seperti ini adalah mengenai balon? Hmm, tentu saja tidak, ini sangat luas. Pada bait terakhir kita menemui adanya konsonan T “balonku tinggal empat” adanya penekanan dan kehilangan. Lalu kita bertemu kembali konsonan T sebagai penekanan pada “kupegang erat-erat.” di sini, kita melihat penekanan lain setelah si anak kehilangan, ia ditekankan untuk menjaga apa yang tersisa, sebaik-baiknya, dengan penekanan nada dan pemakaian bahasa*.

Jadi, PR saya kali ini melihat apa yang jadi pikiran selama ini akibat ulah Luthfi Adam, adalah… bahasa dan rima. Bahasa baik yang tersembunyi (metaforis) ataupun tidak, untuk memacu ingatan anak yang akan terus tumbuh berkembang yang dikemas dalam nada yang khas warna-warni. Tidak melulu harus ceria. Seperti Oh Amelia, Ambilkan Bulan, Kupu-Kupu Yang Lucu, Dodi Di Balik Pintu dan lain sebagainya; lagu-lagu tersebut terkesan ceria, namun jika diamati sangatlah gelap dan ada perumpamaan yang sulit dimengerti anak-anak. Namun, memori dari lagu tersebut akan tetap tersimpan di bawah sadar dan memengaruhi sedikitnya sebagai bagian dari perkembangan dan pertumbuhan mereka.

Semoga saya bisa!

Untuk anak-anak Indonesia, semoga bisa terus bernyanyi dengan bahasa mereka 🙂

* dikutip dari Rasus Budhyono (Thin Wisthler, ayah dari Ray dan Cikal, Dosen Sastra Inggris Unpad), ketika mengutarakan pendapat tentang lagu anak 🙂 nuhun