Mimpi Buruk: Tren Futsal dan Ruang Bermain yang Hilang

Oleh Luthfi Adam

Bandung mendung, mendung di luar dan di dalam diri saya. Mendung yang di dalam diri saya itu akibat mimpi tadi malam. Sebuah mimpi dengan dua adegan. Mumpung masih ingat, mari saya ceritakan.

Adegannya begini: Saya dan teman-teman sedang bermain bola di sebuah gudang lalu diusir karena sudah malam. Kamipun mencari lapangan lain. Adegan lalu berpindah ke sebuah lapangan futsal yang sudah tutup. Namun karena pintunya masih terbuka kamipun masuk dan mulai bermain bola. Si pemilik lapanganpun datang dan mengusir kami. Lalu terjadilah perdebatan dengan si empunya lapangan. Teman-teman merayu agar diperbolehkan menggunakan lapangan, namun tetap saja tidak diijinkan. Tiba-tiba saya berang, sialnya saya sudah lupa mengatakan apa saja. Intinya saya menghardik si empunya lapangan, sembari mengajak teman-teman keluar gedung futsal. Tiba-tiba saya terbangun, dan masih terasa ada sesak di dada. Mimpi yang membawa suasana hati suram sampai ke dunia nyata.

Saya berusaha cuek dengan mimpi itu. Sampai ketika hari beranjak siang otak saya memutar memori ke tiga tahun silam, ketika saya punya unek-unek tentang lapangan futsal.

Sekitar tiga tahun yang lalu saya menulis sebuah cerita untuk film pendek. Alkisah, beberapa bocah kesal karena lapangan tempat mereka bermain bola dibeli orang kemudian dibangunlah lapangan futsal di sana. Mereka sedih karena kini mereka harus membayar jika ingin bermain di lapangan yang biasa mereka gunakan dengan cuma-cuma. Mereka lalu menggunakan lahan parkir untuk bermain, meski lecet-lecet kaki mereka karena bermain di atas aspal. Namun ternyata mereka diusir juga oleh si penjaga gedung futsal. Kisah ini saya akhiri dengan adegan bocah-bocah itu berbuat anarkis: melempari lapangan futsal dari balik pagar tembok sembari menyanyikan lagu perjuangan nasional yang diajarkan gurunya di sekolah: Maju tak gentar membela yang benar, maju tak gertar mengusir penyerang!

Dua kisah itu, satu mimpi tadi malam, satu lagi cerita pendek tiga tahun lalu mungkin ada dari pembatinan masa kecil yang berdialog dengan asupan-asupan bacaan masa besar. Saya adalah bocah yang besar di lapangan rumput luas di halaman sekolah yang menyatu dengan halaman rumah saya di Cirebon.

Setiap sore saya bermain bola di sana, atau kadang di lapangan sepakbola resmi desa. Salah satu hal yang saya ingat adalah kebiasaan berbagi ruang di lapangan. Biasanya ada lima permainan dalam satu lapangan, satu menggunakan lapangan utama, empat lainnya di pinggir lapangan menggunakan area yang tersisa. Meski suka saling mengganggu, namun kami tidak saling terganggu.

Ketika saya pindah rumah ke desa tetangga saya ingat para pemuda di sana menuntut pemerintah desa membuat lapangan sepakbola “betulan” karena mereka bosan bermain di lapangan bohongan: lapangan tak berumput bekas sawah. Akhirnya desa mengijinkan pekarangan SD di ujung kampung dijadikan lapangan sepakbola. Para pemuda pun bekerja bakti. Sejak itu pemuda desa leluasa bermain bola. Juga anak-anak yang menggunakan area samping lapangan, berbagi ruang. Sepak bola dalam memori saya merupakan olah raga milik bersama dan pastinya: cuma-cuma.

Lalu kini, ada tren futsal yang berasal kata futbal (sepakbola) dan sala (ruangan). Dalam berbagai sumber yang tersebar di banyak website dan blog, futsal lahir di Montevideo, Uruguay, pada 1930. Penciptanya bernama Juan Carlos Ceriani, pelatih asal Argentina yang sering bete karena hujan kerap mengganggu proses latihan. Ia kemudian dapat akal, latihan di dalam ruangan. Lalu berkembanglah peraturan-peraturan, agar permainan makin asik dan sehat bagi perkembangan sepakbola indah. Dalam futsal pemain dilarang berbenturan agar permainan indah bisa berkembang. Kita mengenal banyak pesepakbola dari Amerika Latin sana yang memainkan bola dengan indah. Pele, Zico dan Ronaldinho adalah beberapa yang mengasah keterampilan dari arena futsal. Namun lihatlah, futsalpun lahir karena kreativitas pemanfaatan ruang. Tak beda seperti saya dan teman-teman dulu menggunakan gudang sekolah untuk bermain bola ketika hujan terlalu deras dan petirnya mengerikan.

Pergeseran Konsep Ruang

Sepakbola, sebagaimana kreativitas (kehendak untuk mengakali kehendak alam dan kehendak untuk “kemajuan”) mengalami pergeseran dan perubahan terus menerus. Sepengamatan saya, futsal yang menjadi tren sejak dekade lalu di Indonesia menggeser wacana sepakbola. Saya disini mempersoalkan pergeseran konsep ruang, seperti di mimpi dan cerita saya itu.

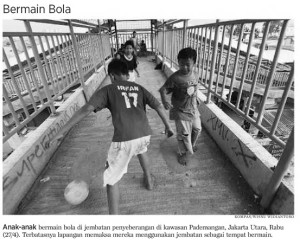

Sepakbola yang saya kenal adalah kreativitas pemanfaatan ruang. Seperti dalam cerita saya di atas, lapangan itu bisa digunakan oleh sepuluh tim sekaligus. Atau anak-anak juga biasa bermain bola di area-area kosong manapun, baik berumput atau hanya beralaskan tanah. Bersepatu atau bertelanjang kaki. Di gedung futsal lapangan dilapak-lapak, dinominalkan. Sebuah budaya murah meriah dan mengakar dalam keseharian masyarakat kini diprivatisasi dan menjadi urusan akumulasi modal. Lapangan, suatu kekayaan yang melimpah ruah di bumi nusantara, kini menjadi milik pribadi.

Sepakbola yang saya kenal adalah kreativitas pemanfaatan ruang. Seperti dalam cerita saya di atas, lapangan itu bisa digunakan oleh sepuluh tim sekaligus. Atau anak-anak juga biasa bermain bola di area-area kosong manapun, baik berumput atau hanya beralaskan tanah. Bersepatu atau bertelanjang kaki. Di gedung futsal lapangan dilapak-lapak, dinominalkan. Sebuah budaya murah meriah dan mengakar dalam keseharian masyarakat kini diprivatisasi dan menjadi urusan akumulasi modal. Lapangan, suatu kekayaan yang melimpah ruah di bumi nusantara, kini menjadi milik pribadi.

Sepakbola bergeser dari aktivitas gratis ke konsumtif. Mungkin kita bisa berkilah, lapangan futsal kan buat orang kota yang hidup dalam budaya konsumen di lingkungan yang tak punya ruang kosong? Memang. Bahkan futsal memfasilitasi orang-orang yang tak punya waktu luang main bola di pagi atau sore hari karena disiplin waktu kerja. Kini manusia bisa bermain bola di tengah malam. Futsal memberi solusi bagi masyarakat kota yang sibuk dan profesional itu, sekaligus memberi peluang melebarnya pergeseran budaya sepakbola. Dalam budaya kita yang pascakolonial ini, tren di kota cepat atau lambat akan ditiru oleh desa.

Sebagai sebuah tren bisnis masa kini, futsal terus mencari peluang penetrasi pasar dan tentu saja menggunakan strategi budaya. Sepakbola oleh futsal dibawa ke wilayah gaya hidup konsumerisme. Gedung futsal adalah lokalisasi budaya konsumsi: lapangannya, kafenya, kamar mandinya, merchandisenya, juga lahan parkirnya. Main futsal ibarat belanja di mall. Rasanya berbeda belanja di pasar dengan di mall, bukan? Lapangan futsal juga menyediakan diskon di waktu-waktu tertentu atau bagi penggunanya yang paling konsumtif, seperti mall.

Sepakbola kini menuntut modal ekonomi lebih besar daripada sebelumnya, dan modal ekonomi ini berelasi dengan nilai tanda. Bermain bola di dalam gedung memiliki nilai tanda lebih tinggi dibanding di lapangan biasa. Kini, bermain sepakbola dalam pandangan umum mungkin telah dipandang sebagai permainan berbayar. Yang diuntungkan tentu saja yang bisa menyisihkan pendapatan untuk memuaskan hasrat konsumsi hobi bermain sepakbola. Namun, tidak seperti Bayu dalam film Garuda di Dadaku (2009). Ia kelimpungan karena ruang bermain bola cuma-cuma telah menghilang.

Dalam Garuda di Dadaku karya sutradara Ifa Isfansyah itu diceritakan, tiadanya ruang bermain bola membuat Bayu berlatih di kuburan, ruang paling sepi dari manusia. Ia mengasah skill, menggiring bola berkelok-kelok diantara batu nisan. Sayangnya, film ini hanya berhenti pada konflik personal Bayu yang berangan-angan menjadi pesepakbola profesional. Bayu pun takluk pada pilihan paling menggiurkan di budaya sepakbola saat ini: masuk ke sekolah sepakbola milik Arsenal yang berbaik hati memberikan beasiswa. Dengan demikian, bermain di sebuah sekolah sepakbola berlapangan bagus milik swasta dikisahkan sebagai pencapaian hebat anak-anak kota.

Individu berkreasi, komunitas masyarakat mati, kapitalisme menjadi solusi, negara untung dapat upeti.

artikel ini dipublikasikan pertama kali di http://jakartabeat.net/humaniora/kanal-humaniora/esai/599-tren-futsal-dan-ruang-bermain.html

*image diambil dari http://coachsmarter.wordpress.com & http://citraindahciputra.blogspot.com

Posted on June 9, 2011, in Humaniora and tagged futsal, garuda di dadaku, Luthfi Adam, ruang bermain, ruang publik, sepak bola, taman ide. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a comment

Comments 0